https://www.critical-stages.org/18/pourquoi-john-florio-alias-shakespeare/

Pourquoi John Florio, alias Shakespeare ?

Michel Vaïs

Résumé : La question de la paternité de l’œuvre de Shakespeare revient brusquement dans l’actualité avec la recherche révolutionnaire de Lamberto Tassinari. L’intuition de ce Montréalais, italien d’origine, fasciné par le transculturel, lui fait remettre en question un mythe séculaire. Ses connaissances de la langue et la littérature italiennes lui révèlent une évidence que peu d’« experts » avant lui avaient osé affirmer, préférant tourner autour du pot pour expliquer l’inexplicable : l’homme de Stratford, acteur, producteur de spectacles et usurier, n’avait pas les ressources nécessaires pour écrire la plus extraordinaire œuvre théâtrale de l’Occident. Une seule personne, à l’époque, avait cette possibilité : John Florio.

Mots clés : Paternité – Shakespeare– Florio – transculturel – Stratford – Italie

En tant qu’homme de théâtre, j’ai dû voir depuis un demi-siècle quelques centaines de productions shakespeariennes. Et comme j’ai fait mes études secondaires dans un high school montréalais, je connais plusieurs monologues par cœur in English. Cet auteur, je l’ai donc étudié, enseigné, vu et critiqué jusqu’à plus soif.

Voilà pourquoi, comme tout le monde, je n’ai jamais attaché d’importance à l’identité du Barde, me contentant des œuvres, magistrales, inépuisables. J’assumais moi aussi ce qu’on a toujours enseigné : le Barde était un génie qu’il est vain de remettre en question. J’avais, bien sûr, entendu parler des pitoyables efforts pour trouver un substitut à l’homme de Stratford : Bacon, Marlowe, Ben Jonson et tutti quanti, et je ne pensais même pas possible que quelqu’un de sérieux osât bouleverser l’équilibre séculaire des certitudes en faveur de William Shakespeare.

Aussi, lorsque Lamberto Tassinari m’a téléphoné en juin 2010 au bureau de la revue de théâtre Jeu, dont j’étais rédacteur en chef, l’ai-je écouté avec une certaine distance. Il voulait savoir si nous parlerions dans la revue de son livre paru à compte d’auteur en anglais à Montréal en 2009 (et traduit de sa version originale italienne, aussi parue à Montréal à compte d’auteur, en 2008), John Florio, the Man Who Was Shakespeare. Je lui ai répondu que malgré mes connaissances des pièces, je ne me considérais pas comme un expert pour ce qui est de l’identité de l’auteur, que la chose était bien trop compliquée, et que l’œuvre me suffisait amplement. In petto, je me disais aussi qu’un Italien s’évertuant à prouver que Shakespeare était italien, c’était un peu cousu de fil blanc !

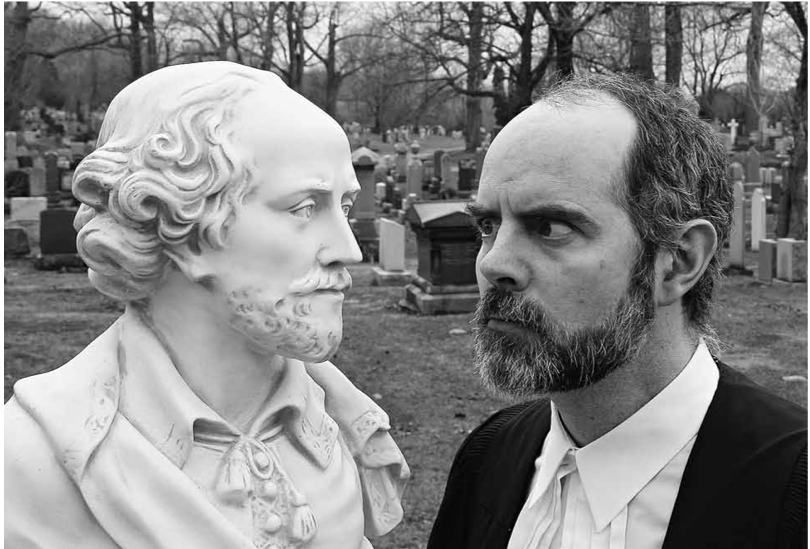

Lamberto Tassinari

Mais quand Tassinari m’a offert de discuter de cela autour d’un expresso, je n’ai pu résister ! C’est que je connaissais la réputation de cet intellectuel et que son discours m’intriguait. Fondateur et directeur de la revue transculturelle ViceVersa, professeur de langue et littérature italiennes à l’Université de Montréal, il s’était toujours intéressé au passage d’une culture à l’autre, et surtout, à l’enrichissement de l’une par l’autre. Ayant comme lui immigré d’un pays méditerranéen, arrivé en Amérique et voulant enrichir mon pays d’adoption comme tous les immigrants ou fils d’immigrants, j’ai commencé à être sensible à sa démarche. J’ai donc lu son livre en anglais, et c’est là qu’ont chaviré toutes mes certitudes ! Si bien que six ans plus tard, nous avons réussi à publier en France une version française, mise à jour et augmentée, de son ouvrage.[1]

À la découverte des Florio

En plongeant dans l’ouvrage de Tassinari, j’ai vite été happé par l’extraordinaire parcours de cet intellectuel de haut vol, né à Londres d’un père juif d’origine (Michel Angelo), converti au catholicisme et devenu frère franciscain, puis reconverti et devenu pasteur protestant. Si le père s’est trouvé dans la chambre du roi Édouard VI au moment de sa mort en 1553 (année de la naissance de John), le fils, lexicographe, traducteur des Essais de Montaigne et du Decameron, auteur de dictionnaires et précepteur, a été le secrétaire particulier de la reine Anne pendant 16 ans, jusqu’à la mort de sa souveraine. Il ne s’agissait donc pas d’un obscur fonctionnaire comme on le prétend souvent. Entre l’ascension du père et celle du fils à la cour de Londres, il y a eu un exil en 1555, car les protestants n’étaient plus les bienvenus sous le règne de Bloody Mary. Voilà comment John a été élevé de l’âge de deux ans à dix-huit ans environ à Soglio, tout près de l’Italie actuelle, fréquentant l’Université de Tübingen où il étudia notamment la théologie, avant le retour à Londres autour de 1571.

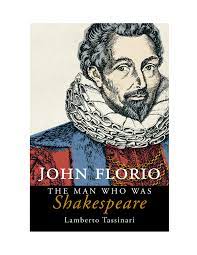

Portrait de John Florio apparaissant au début de son Dictionnaire.

À suivre la vie exaltante des Florio, je retrouvais plusieurs idées reçues dans mon éducation depuis des lunes remises en question, retournées comme des crêpes, au moyen d’une recherche patiente, fouillée, à mes yeux inattaquable.

Plusieurs dimensions du livre ont attiré mon attention : la critique de l’homme de Stratford, acteur et producteur de spectacles dont les ressources intellectuelles et matérielles rendent impossible la rédaction d’une œuvre aussi monumentale ; la contestation internationale de la paternité du Barde sur l’œuvre qu’on lui attribue, dont témoigne la Declaration of Reasonable Doubt About the Identity of William Shakespeare de la Shakespeare Authorship Coalition (<doubtaboutwill.org>) ; le rôle central et méconnu de John Florio, et auparavant de son père, dans l’Angleterre élisabéthaine de leur époque ; l’italianité présente dans les pièces signées Shakespeare ; la véritable « invention » d’un génie britannique après la mort de l’homme de Stratford, à qui on a donné le nom de William Shakespeare ; la longue occultation de cette supercherie, et ainsi de suite.

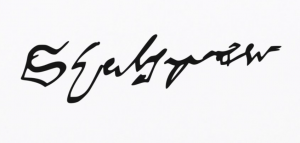

La première chose qui m’a stupéfié dans le livre de Tassinari, c’est l’histoire des testaments. J’avais bien entendu parler de celui de « Shakespeare » (signé plutôt Shakspere, Shackspear, Shexpir, etc. : l’acteur et imprésario écrivait son nom de six façons différentes), au style plutôt terne, et de son « second best bed » qu’il léguait à son épouse. Mais j’ai compris pourquoi on n’en savait guère plus : ce testament est terriblement embarrassant pour ceux qui défendent la paternité du Barde. Pourtant, on le trouve facilement sur Internet. L’homme d’affaires et usurier n’y mentionne pas un seul livre, pas même une Bible, ni un meuble qui aurait pu contenir des livres (coffre, étagères) ; il n’y est question que de biens matériels et utilitaires (meubles, articles de ménage), d’argent prêté à tel taux d’intérêts, de sommes dues, de terrains et d’immeubles, de bijoux. Or, une vingtaine de pièces n’avaient pas encore été publiées au moment de la mort de l’homme de Stratford, ce qui représentait une valeur considérable à léguer, et il n’en est pas question dans le testament, ni d’ailleurs de la moindre référence à une vie théâtrale.

Par comparaison, j’ai trouvé très éclairant le testament somptueusement rédigé, fleuri, d’un style tout à fait « shakespearien », de John Florio. Quel beau texte ! On y trouve entre autres la référence à son imposante bibliothèque, de centaines de livres anglais et en langues étrangères (John en parlait sept), et surtout, on apprend à qui il lègue ce trésor : à William Herbert, troisième comte de Pembroke, dédicataire et commanditaire du First Folio (première édition des œuvres complètes – 900 pages – signées William Shakespeare, établie par Ben Jonson, le go-between). Notons que cette édition des œuvres complètes d’un auteur dramatique constituait une première après celle de Jonson lui-même, en 1616, et qu’elle a coûté une fortune.

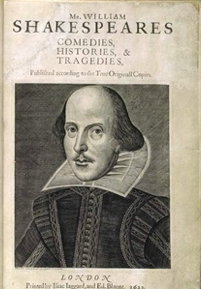

L’affaire des portraits

L’autre chose qui m’a beaucoup amusé, c’est l’histoire des portraits. Nous connaissons tous ce portrait laid de l’homme au front bulbeux, au visage trop grand, sans cou, avec les cheveux plus longs d’un côté, une collerette grossièrement amidonnée et un pourpoint noir asymétrique, qui figure à la page titre du First Folio(1523). Et bien, j’ai appris que c’était le seul portrait « authentique » du Barde. Tous les autres portraits que l’on voit parfois dans des programmes de théâtre ou des ouvrages n’ont aucun rapport vérifié avec WS. Tassinari révèle que l’auteur de ce portrait, le jeune Martin Droeshout, âgé de 28 ans, avait reçu la commande de tracer l’image d’un « génie parfait », sept ans après la mort du Barde. Or, ce peintre a réalisé, avant et après, d’autres portraits qui ont l’air plus naturels. Dans celui-ci, on dit de Shakespeare qu’il a deux yeux droits et deux bras gauches ; c’est-à-dire que l’artiste a dû – à l’évidence, volontairement – reproduire son œil droit du côté gauche du visage et son bras gauche du côté droit, sans tenir compte des ombres.

Mais le plus extraordinaire, comme pour appuyer cette théorie, c’est qu’un tailleur de Londres a découvert en 1911 que le côté droit du pourpoint représentait en fait l’arrière du côté gauche ! De même pour la broderie en haut des manches et la collerette, qui sont aussi asymétriques. En reproduisant avec application l’endroit et l’envers de vrais vêtements, Droeshout – et ceux qui lui ont commandé ce portrait, puis l’ont accepté – semble nous prévenir : ce William Shakespeare est un faux !

Il en est de même pour le monument dit de WS : une statue dans la Holy Trinity Church, à Stratford. À l’origine, l’homme posait les mains sur un sac de céréales (on sait maintenant que Shakspere s’est enrichi par le commerce du grain, qu’il entreposait pour faire monter les prix). C’est plus tard qu’on a ajouté une page blanche sous ses mains, puis une plume, alors que selon sa fille, demeurée illettrée comme ses grands-parents, William n’aurait jamais tenu une plume entre ses mains !

L’italianité

Je rappelle l’air goguenard que j’avais eu quand Tassinari, un Italien immigré au Québec depuis maintenant 37 ans, m’a dit avoir découvert que Shakespeare, plutôt qu’Anglais de souche, avait des origines italiennes.

Et puis, à lire l’ouvrage, je me suis dit qu’il fallait bien être de culture italienne – et bien au fait de la littérature de la Renaissance – pour distinguer à la lecture de ces pièces autant de références précises aux œuvres du Tasse, de Cinzio, Ser Giovanni Fiorentino, Machiavel, Bandello, L’Arétin, L’Arioste, Giordano Bruno, Boccace, Groto, Lasca, Guarini, Berni, Bibbiena, etc. Tassinari n’est pas le premier à dire que de nombreuses sources des œuvres du Barde sont à chercher dans ce corpus. Il est cependant un des seuls à affirmer qu’une bonne partie de ces ouvrages n’étaient pas encore disponibles en anglais au moment où on en retrouve des traces, voire des passages entiers dans les pièces. Situations, noms de personnages, intrigues n’ont pas pu être inventés par un homme (l’acteur de Stratford) dont tout le monde s’entend pour dire qu’il ne parlait aucune autre langue que son anglais natal. Je ne vois pas non plus comment il aurait pu glaner dans les tavernes du port de Londres autant de références si précises à une littérature certes à la mode à son époque, mais indisponible en anglais ! En plus, selon Naseeb Shaheen, même quand les sources existaient déjà en anglais ou en français, on constate que l’auteur ne les utilise pas toujours, préférant l’original italien. Le texte shakespearien apparaît donc souvent plus proche de la source originale italienne que de la version traduite.

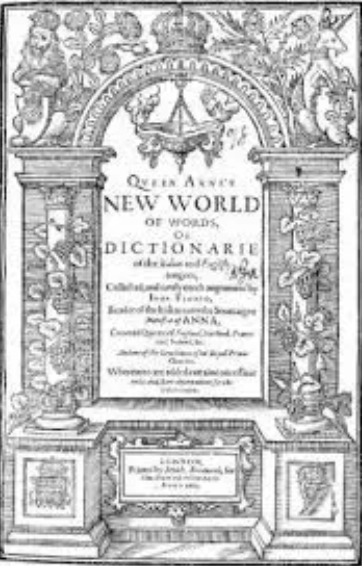

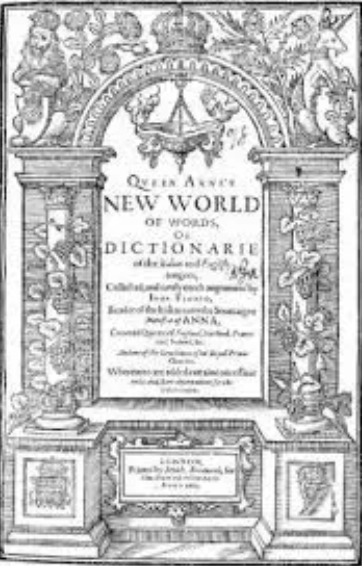

Le Dictionnaire italien-anglais de John Florio, New World of Words (1611)

Mais Tassinari va plus loin, et cela aussi m’a frappé. Il découvre avec étonnement, en lisant La Tempête(c’est cette lecture qui lui a mis la puce à l’oreille et a amorcé sa recherche) des tournures de phrases, des mots d’esprit, des comptines pour enfants, des proverbes, des blagues volontiers sexuelles, pas drôles du tout en anglais, mais qui font mouche en italien. Voilà ce qui explique l’écriture considérée atypique, unique, du Barde : c’est de l’italien traduit, ou plus exactement, une écriture transculturelle. Cette œuvre résulte en effet d’une rencontre harmonieuse de langues et d’idées provenant d’un univers culturel dans lequel s’associent toutes les traditions, celles de l’Europe et de l’Orient, en particulier la tradition italienne du moyen âge et de la Renaissance, la française, l’espagnole, l’allemande et, sans aucun doute, l’anglaise aussi ! Florio alias Shakespeare a tout lu en anglais soit pour connaître à fond sa nouvelle patrie, soit tout simplement pour son travail de linguiste et de lexicographe qui l’a amené à récolter les 175 000 mots anglais qu’il utilise pour traduire les 74 000 mots italiens de son dictionnaire paru en 1611, The New World of Words.

Un autre aspect de l’italianité de l’œuvre consiste dans les références à l’Italie. On en compte plus de 800 dans l’ensemble des pièces, dont 17 (et 106 scènes) se déroulent dans la péninsule. (Notons en passant que Stratford-upon-Avon n’est jamais cité dans l’œuvre du Barde.) Cependant, de nombreux exégètes ont affirmé que l’Italie évoquée chez Shakespeare était un pays imaginaire, avec de nombreuses erreurs, notamment géographiques. Or rien n’est plus faux ! Tassinari cite abondamment l’ouvrage de Richard Paul Roe, sans méconnaître qu’il a eu des prédécesseurs auxquels ce dernier aurait dû se référer, nommés Lambin, Sullivan, Grillo, Magri. On trouve en effet dans The Shakespeare Guide to Italy, de Roe, que toutes les allusions à l’Italie dans les œuvres signées Shakespeare sont exactes : qu’il s’agisse de noms de lieux, de portes, de rues, de places, de cours d’eau, de ports, de bateaux, de statues, de boisés, de monuments religieux, et ainsi de suite au détail près. Ainsi, quand on lit dans Le Songe d’une nuit d’été que l’action se passe à Athènes, on ne parle pas d’une Grèce imaginaire, mais de la Piccola Atene, la Petite Athènes, à Sabbioneta près de Mantoue. C’était une ville qui existe toujours, construite sur le modèle de l’Athènes antique à la demande du duc Vespasiano Gonzaga Colonna, amoureux de l’architecture. D’ailleurs, Quince, Bottom et leurs amis se rencontrent près des portes de la ville, au « chêne du duc », soit, à la chênaie où effectivement il y avait une statue du duc régnant à l’époque.

On a aussi fait grand cas du fait que deux personnages se soient rendus en bateau de Vérone à Milan dansLes Deux Gentilshommes de Vérone, et que Prospero dans La Tempête soit arrivé dans l’île en bateau, à partir de Milan. Or, il est maintenant prouvé qu’il existait au 16e siècle des canaux navigables permettant d’aller de ces villes à la mer. Cela dit, Tassinari est d’avis que dans La Tempête, même si on nomme Milan, il s’agit plutôt de la ville de Florence, laquelle possédait elle aussi une rivière, l’Arno, qui mène à la mer.

À elles seules, ces multiples observations sur les détails topographiques italiens disqualifient les autres candidats à la paternité de l’œuvre de WS, qui ont pu visiter l’Italie en touristes, même s’ils auraient fait escale dans toutes les villes où se déroulent des pièces de Shakespeare.

La Bible et le judaïsme

Les références à la Bible et au judaïsme que Tassinari explore dans l’œuvre de WS sont aussi étonnantes que celles qui concernent l’Italie et l’italianité. Pour ce qui est du judaïsme, il nous vient tous en mémoire Le Marchand de Venise, mais selon les dernières découvertes, on trouve des références précises à des rites juifs dans pas moins d’une quinzaine de pièces attribuées à WS. Allusions claires au Midrash (série de gloses rabbiniques) dans Comme il vous plaira, répliques comme « eater of broken meats » dans Le Roi Lear, qui est une référence directe à de la viande non cachère (et que Jean-Michel Déprats traduit lourdement, dans l’édition de La Pléiade, par « bâfreur de rogatons »), allusions à la cachérisation de la viande dans Othello (« stay the meat », dit Iago), référence aux rubans jaunes que portaient les juifs sur leurs vêtements dans le ghetto de Venise, dans La Nuit des rois, citation par Caliban d’un passage de la Bible hébraïque (lorsqu’il parle de la grande lumière et de la petite, qui brûlent le jour et la nuit), etc. Or on sait que les juifs ont été expulsés d’Angleterre en 1290, pour ne revenir qu’à la fin du 17e siècle. On peut se demander comment un provincial de Stratford aurait eu accès à ce savoir, alors que de son côté, Florio avait un père d’origine juive, grand intellectuel et passionné de théologie.

En fait, Tassinari a trouvé des études plus ou moins longues sur la filière juive dans les œuvres de Shakespeare chez pas moins de onze auteurs, qui semblent s’ignorer mutuellement. En tout cas, chacun paraît réinventer la roue. Il les classe en trois catégories : les « classiques Anglo-Saxons », perplexes, qui ne font que s’interroger (Thomas Carter, Richmond Noble, Naseeb Shaheen, Steven Marx), les « juifs névrotiques » (James Shapiro, Neil Hirschson, David Basch), enfin, les francophones, qui analysent les Écritures (Gérard Huber, Haudry Perenchio, Yona Dureau, Marc Goldschmidt). La plupart de ces découvertes n’ont cependant pas encore été citées dans la dernière version de l’ouvrage de Tassinari.

Vaïs et Tassinari en entrevue à Radio-Canada.

C’est que nombreux sont les chercheurs de bonne foi qui s’interrogent sur un autre des mystères liés à l’écriture shakespearienne. D’où lui viennent toutes ces connaissances de la tradition hébraïque, qu’il est impossible de toujours ramener à l’imagination ? Et comme prolongement, ou prolégomènes à ces interrogations, plusieurs s’émerveillent des profondes connaissances bibliques de l’auteur. Selon Shaheen, l’homme de Stratford n’aurait jamais pu acquérir cela dans sa famille, dont les parents étaient illettrés, ni à l’école (qu’il a quittée à 13 ans pour travailler avec son père, gantier), car les textes sacrés qu’on lisait en classe n’ont aucun rapport avec ceux qui sont cités dans l’œuvre, ni enfin à l’église, car même s’il avait pu assister à deux services religieux matin et soir pendant des années, les textes liturgiques de l’époque n’incluaient pas plusieurs écrits que l’on retrouve dans les pièces. Florio, selon Tassinari, avait « la Bible dans la peau », son écriture est totalement « imbibée » de Bible, au point où certains passages en sont une véritable paraphrase. Rappelons qu’il a étudié la théologie à Tübingen et qu’il avait un père familier de trois religions. Enfin, il faut noter aussi que Florio, qui a passé 16 ans à la cour, a presque assurément collaboré à la Bible de James 1er parue en 1611, à laquelle on dit que Shakespeare aurait mis sa main.

L’homme de la cour

Un autre aspect de la vie de Florio à la cour a attiré mon attention. C’était un courtisan, un homme qui a vécu très près de l’aristocratie anglaise et qui la connaissait de l’intérieur. Précepteur des enfants de la reine Anne (après avoir enseigné l’italien et le français à la jeunesse dorée de Londres, notamment à la fille de l’ambassadeur de France, chez qui il a cohabité deux ans et demi avec Giordano Bruno), John Florio a vécu dans l’intimité des monarques. À titre de Groom of the Royal Privy Chamber et responsable des activités culturelles à la cour, de la musique et des masques, sa connaissance des passe-temps des aristocrates est évidente. Aussi n’est-il pas étonnant de trouver dans les pièces signées WS non seulement de nombreuses références à la musique et aux musiciens, mais aussi des allusions précises à la chasse, aux échecs, au tennis royal, à l’escrime, à l’équitation, à l’élevage des chiens de race, aux jeux de cartes.

Par contraste, il est difficile de voir comment l’homme besogneux de Stratford, voyageant sans cesse entre son village et Londres pour ses affaires, aurait pu avoir accès à ces loisirs de la cour de manière aussi précise, non seulement pour en avoir entendu parler, mais pour les avoir pratiqués lui-même.

Cela nous amène à l’argument premier de Daniel Bougnoux, qui a signé la préface de la version française de l’ouvrage de Tassinari, et qui a trait à la médiologie. Selon ces principes, le génie littéraire ne peut pas naître de la simple imagination d’un auteur. Ce n’est pas le cas en musique ou en peinture, par exemple. Car pour écrire, et copier des passages de livres comme on le constate dans les œuvres de Shakespeare, il fallait non seulement les avoir lus et relus (certains sont très difficiles à comprendre), dans les langues d’origine (car plusieurs n’étaient pas encore traduits en anglais), mais même les posséder. La possession d’une importante bibliothèque – comme celle de Florio – et les ressources intellectuelles nécessaires pour la bâtir, l’entretenir et s’en servir apparaissent donc comme une condition sine qua non à l’écriture de ces textes.

Bruno et Montaigne

Selon Tassinari, s’il y a deux influences essentielles sur l’œuvre signée Shakespeare, ce sont celles du philosophe napolitain Giordano Bruno et du Français Michel de Montaigne. Deux influences considérées comme mineures par la critique stratfordienne orthodoxe, ou carrément écartées. Ajoutons qu’à ce jour, aucune étude sérieuse sur Bruno n’a paru en anglais, et que la plupart de ses œuvres n’ont pas été traduites dans cette langue. En tout cas, la critique rejette tout lien avec Shakespeare, car elle ne voit pas comment le Barde aurait pu entrer en contact avec le philosophe napolitain ni avec ses œuvres non traduites en anglais. Au mieux, on signale des « parallélismes » entre la pensée de Bruno et Hamlet. Or avec Florio, la parenté ne fait aucun doute.

On l’a vu, Bruno a logé à Londres chez l’ambassadeur de France Michel Castelnau de la Mauvissière pendant les deux années et demie de son séjour en Angleterre (1583-85). John Florio, qui s’y trouvait déjà puisqu’il était le tuteur de la fille de l’ambassadeur, y a accueilli son aîné de six ans à qui il vouait un grand respect. Bruno arrivait là avec une lettre de créance du roi de France, Henri III. Il avait publié quelques mois plus tôt sa comédie diabolique Le Chandelier, avec laquelle les comédies de Shakespeare ont beaucoup en commun. Mais il a fallu attendre 400 ans pour que Il Candelaio soit traduite en anglais, par Alan Powers qui déclare maintenant sur son site Web : « Yet it is arguably the best play ever written. » (http://www.habitableworlds.com/pages/bruno.html consulté le 7 février 2018) Pendant son séjour londonien, Bruno n’a pas chômé : il a fait paraître six livres en italien et trois en latin.

Pour montrer l’influence de Bruno sur les œuvres signées Shakespeare, Tassinari cite les Allemands Tschischwitz et König, de même que l’Italien Spampanato qui, dans un ouvrage paru en 1926, « ont souligné qu’il y avait des traces d’Il Candelaio presque partout chez Shakespeare : voir dans Cymbeline (5. 5.) l’étymologie de mulier ; dans Comme il vous plaira (3. 3. et 4. 2.) le conte de l’âne ; dans Le Roi Lear (1. 2.) l’attribution au Destin, ou aux étoiles, des désastres causés par l’orgueil ; dans Le Roi Lear (1. 4.) la distinction entre l’astuce et la folie douce ; dans Macbeth (4. 1.) la vision de la sorcellerie ; dans Richard II(3. 4.) la conversation entre la reine et les deux gentilshommes dans le jardin du duc d’York ; dans Peines d’amour perdues la blague adressée à Holoferne. » (P. 292)

Au nombre des douzaines d’autres « parallélismes », Tassinari ajoute : « J’ai trouvé une trace surprenante de l’incontestable proximité entre Bruno et Shakespeare : dans Il Candelaio, Sanguino, le serf de Bartolomeo, est un voyou qui se déguise en Capitaine Palma, le chef de la ronde. Son nom est relié à la couleur rouge, car sangue signifie « sang » en italien. De même, Dogberry est le chef de la Sécurité, de la ronde, dans Beaucoup de bruit pour rien, et il porte un nom faisant aussi référence au rouge, le dogberryétant un fruit rouge vif, la cerise sauvage, fruit de l’églantier. » (P. 293)

Par ailleurs, Florio et Bruno apparaissent chacun dans les œuvres de l’autre. Le Mister Berowne de Peines d’amour perdues serait nul autre que Bruno, et Messer Florio apparaît comme personnage dans Le Souper des cendres de Bruno. Ce dernier a écrit un discours aux professeurs de Wittenberg, or cette université, où il devait se rendre en quittant Londres, est celle d’où vient Horatio dans Hamlet et où Hamlet rêve d’aller : « Le lien entre le copernicanisme de Bruno et celui de Shakespeare et Florio est renforcé par Hamlet, qui choisit d’aller étudier à l’université de Wittenberg, l’un des principaux centres de la pensée copernicienne. » (P. 303)

La symbolique des deux grands intellectuels, Florio et Bruno est semblable : « Si Hamlet est moderne, il est donc moderne comme Bruno. Le théâtre de la conscience que Shakespeare a mis en œuvre est une idée de Bruno dans Des fureurs héroïques. » (P. 297)

Rappelons que lorsque Bruno est arrivé à Londres, l’homme de Stratford qui avait 19 ans, nouvellement marié car sa femme était enceinte, vivait encore dans sa campagne et qu’il est impossible qu’il ait pu lire les ouvrages de Bruno, parus seulement en italien ou en latin.

Enfin, dernier indice surprenant que soulève Tassinari, et qu’il trouve dans une étude de Gisèle Venet (« Giordano Bruno et Shakespeare : la poétique d’une écriture in l’Europe de la Renaissance », 2005, p. 249-271) : on a toujours cru que les noms de Rosencranz et Guildenstern, deux personnages de Hamlet, avaient été inventés par l’auteur. Or, il s’agit des noms de deux vrais étudiants danois qui étaient inscrits à l’université de Wittenberg entre 1586 et 1595, Francis Rosenkrantz et Knud Gyldenstjerne. Là encore, l’action de Giordano Bruno comme intermédiaire auprès de Florio paraît plus que vraisemblable.

Plus récemment, Jean-Patrick Connerade, physicien et professeur émérite au Imperial College London, a attiré l’attention sur les nombreuses références scientifiques dans l’œuvre de Shakespeare, en particulier à l’astronomie. Au colloque sur Florio/Shakespeare du Congrès inaugural de la European Association for the Study of Theatre and Performance (EASTAP) à Paris, le 27 octobre 2018, il a affirmé que ces références « sont tellement détaillées et précises qu’elles impliquent des relations averties avec les grands chercheurs, en particulier avec Tycho Brahé, Johannes Kepler et Giordano Bruno. Shakespeare et Florio sont les deux seuls écrivains de cette époque à épouser le modèle tychonien de l’univers, inventé par Tycho Brahé. » La présence de l’expression « Planet Sol » à la fois dans Troïlus et Cressida et, auparavant, dans le Dictionnaire de Florio, et aussi le fait que Rosencrantz et Guildenstern soient deux cousins de Brahé, venus avec lui à Londres rencontrer Bruno et Florio chez l’ambassadeur de France, sont deux indices forts qui, selon Connerade, vont dans le sens de la paternité florienne des œuvres signées Shakespeare. À l’heure où ces lignes sont écrites, un dossier du journal Le Monde sur Shakespeare et la science, prévu au début de 2019 et dirigé par Florence Rosier, doit approfondir cette matière.

La critique stratfordienne fait preuve d’un même aveuglement en ce qui concerne l’influence de Montaigne. Rappelons que Florio, auteur de la première traduction anglaise des Essais, a publié sa version – très élaborée par rapport à l’original – en 1603. Elle était cependant achevée depuis 1600. Or, on voit des similitudes qui vont jusqu’à la copie pure et simple entre des passages des Essais traduits par Florio et d’autres de Shakespeare datant d’avant la parution de la version anglaise. Ce que, avec une mauvaise foi évidente, Stephen Greenblatt explique ainsi dans Shakespeare’s Montaigne : Shakespeare a dû lire des extraits de la traduction de Florio par-dessus son épaule, pendant qu’il écrivait, donc « bien avant la première édition », en 1603 ! (P. 153)

On le voit, Florio qui a longtemps été négligé par les experts de Stratford, apparaît de plus en plus comme un conseiller, un ami, un inspirateur de William Shakespeare. Dans The Guardian de Londres, en juillet 2013, le professeur Saul Frampton y va d’une affirmation audacieuse : John Florio était le réviseur de Shakespeare (editor en anglais). Il estime en effet que les profondes différences entre les pièces parues séparément, dans les éditions in quarto, et la version qui apparaît dans les œuvres complètes (le First Folio), donc sept ans après la mort de l’homme de Stratford, démontrent qu’il y a eu une intervention de Florio, car on y retrouve des expressions auparavant utilisées par lui notamment dans ses dictionnaires et ses manuels pédagogiques.

Ainsi, comme le souligne Tassinari, on accorde à Florio un rôle de plus en plus important, mais toujours « à côté » de l’homme de Stratford. En sachant que l’industrie Shakespeare rapporte davantage à la Grande-Bretagne que la British Airways, cela est compréhensible. Détrôner Stratford reviendra à abattre un dieu.

En conclusion, cette lecture de l’ouvrage de Tassinari en anglais, et l’amitié qui depuis me lie à son auteur, m’ont convaincu de contribuer à ma manière à mieux faire connaître ses recherches. Pour commencer, je l’ai convaincu de nous adresser à un véritable éditeur indépendant pour en publier une version française. C’est maintenant chose faite. Il reste à atteindre des chercheurs sans œillères pour prolonger cette thèse, ce qui paraît un peu plus facile à trouver au sud de la Manche qu’au nord, ou en Amérique du Nord.

[1] Lamberto Tassinari, John Florio alias Shakespeare, traduction de Michel Vaïs, préface de Daniel Bougnoux, Lormont, Éditions Le Bord de l’Eau, 2016, 384 p.

Entretien sur Florio que j’ai réalisé avec Lamberto pour Zone Culture (par erreur, on a nommé cela un « Débat », mais c’est plutôt un entretien) :

Entretien sur Florio que j’ai réalisé avec Lamberto pour Zone Culture (par erreur, on a nommé cela un « Débat », mais c’est plutôt un entretien) :